Travel Itinerary Mesam Mesem di Lasem 4 Hari 3 Malam (Bagian 1)

Setelah sekian lama tertunda dan hanya terus menjadi wacana, akhirnya saya dan Helena bisa mengeksekusi rencana berkunjung ke Lasem yang sudah terbungkus debu di balik pikiran ini sekian lama. Berkat kesuksesan itu, saya hendak membagikan rincian perjalanan mesam mesem di Lasem yang berhasil saya lakukan selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Berikut ini adalah detilnya:

Hari Pertama

| Waktu (WIB) | Deskripsi |

|---|---|

| 05:15 - 06:00 | Perjalanan ke Stasiun Gambir |

| 07:00 - 12:30 | Perjalanan ke Semarang dengan Kereta ARgo Muria |

| 12:30 - 13:30 | Tiba di Semarang dan dilanjutkan dengan makan siang di KFC |

| 13:30 - 13:45 | Perjalanan ke Terminal Terboyo dengan taksi online |

| 13:50 - 17:10 | Perjalanan ke Lasem dengan menggunakan bus |

| 17:10 - 17:15 | Tiba di depan Masjid Agung Lasem dan dilanjutkan ke penginapan Rumah Merah Lasem |

| 17:15 - 19:00 | Istirahat di Rumah Merah Lasem |

| 19:00 - 21:30 | Makan malam di Nyah Lasem |

| 21:30 | Kembali ke Rumah Merah dan istirahat |

Perjalanan dimulai dengan menggunakan taksi online menuju Stasiun Gambir. Begitu tiba di Gambir melalui pintu selatan, saya langsung dikejutkan dengan sistem masuk ke dalam ruang tunggu kereta yang sudah menggunakan face recognition, sebuah adaptasi teknologi yang luar biasa dilakukan oleh PT KAI. Proses masuk untuk menunggu kereta yang datang kini menjadi lebih cepat dan aman. Tidak lagi diperlukan proses cetak tiket secara fisik. Tepat pukul 07:00 kereta Argo Muria yang saya gunakan datang dan melesat cepat di atas rel kereta menuju Stasiun Semarang Tawang.

Tak ada hambatan sama sekali dalam perjalanan menuju Semarang. Ketika tiba, kami langsung mencari tempat untuk makan siang dan yang menarik perhatian kami waktu itu adalah KFC. Aksi pemboikotan yang dilakukan besar-besaran ternyata memang berdampak pada KFC Indonesia. Tempat makan yang biasanya ramai ini sekarang menjadi sepi. Diskon besar-besaran pun ditawarkan gerai ini untuk bisa menarik pelanggan. Usai melahap semua ayam yang kami pesan, dengan menggunakan (lagi-lagi) taksi online, saya berangkat menuju Terminal Terboyo untuk kemudian bertolak ke Lasem.

Menurut sorang teman, Terminal Terboyo ini sebenarnya sudah ‘tidak beroperasi’. Lahannya sudah dibeli oleh pihak lain dan aktivitas naik turun penumpang sudah dialihkan ke terminal lain. Namun entah kenapa masih banyak bus yang beroperasi di sana dan seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika tiba di depan terminal, saya dan Helena tidak masuk ke dalam. Kami memutuskan menunggu di pinggir jalan, di depan warung-warung yang menggelar dagangannya di atas trotoar. Waktu itu kebetulan sudah ada sebuah bus yang berhenti di depan warung, bus Patas Jaya Utama Indo. Tanpa pikir panjang, saya dan Helena langsung lomat ke dalam bus dan duduk tenang di kursi paling belakang, tepat di sebelah toilet.

Melintasi jalur Pantura, bus melenggang mulus di jalan aspal melewati Demak lalu Kediri, dan hanya sampai di sana mata saya bisa bertahan menikmati pemandangan di luar jendela. Tak lama setelah itu mata ini terlelap. Mata kembali terbuka ketika kernet bus membangunkan saya untuk membayar tiket. “Turun di Lasem ya,” ujar saya. “Rp 65.000/orang, ” balas kernet. Usai membayar sejumlah uang yang diminta, kami diberikan tiket yang menjadi tanda kalau kami sudah benar-benar membayar.

Kurang lebih 3,5 jam bus melaju dan akhirnya tiba di depan Masjid Jami Lasem. Di sinilah kami turun dan bus Patas Jaya Utama melaju kembali menuju tujuan akhir Surabaya. Sebelum benar-benar tiba di depan Masjid Jami lasem, Helena sudah menghubungi Mas Pop yang akan menjadi pemandu kami selama 3 hari ke depan. Ketika kami tiba, dengan ditemani seorang temannya, Mas Pop langsung memboyong kami ke penginapan Rumah Merah dengan menggunakan sepeda motor.

“Selamat beristirahat,” kata Mas Pop ketika menurunkan kami tepat di depan penginapan. Nuansa sejarah langsung merebak di dalam pikiran saya kala melihat rumah cina tua yang kini diubah menjadi penginapan dan juga sentra batik. Kami pun segera check in dan diantar menuju kamar. Kamarnya sendiri cukup enak. Nuansa modern dalam kamar berpadu apik dengan nuansa cina klasik dari bangunannya. AC, internet, kamar mandi di dalam, semua lengkap. Kami pun merasa tidak salah pilih penginapan setelah 8 jam perjalanan yang cukup melelahkan.

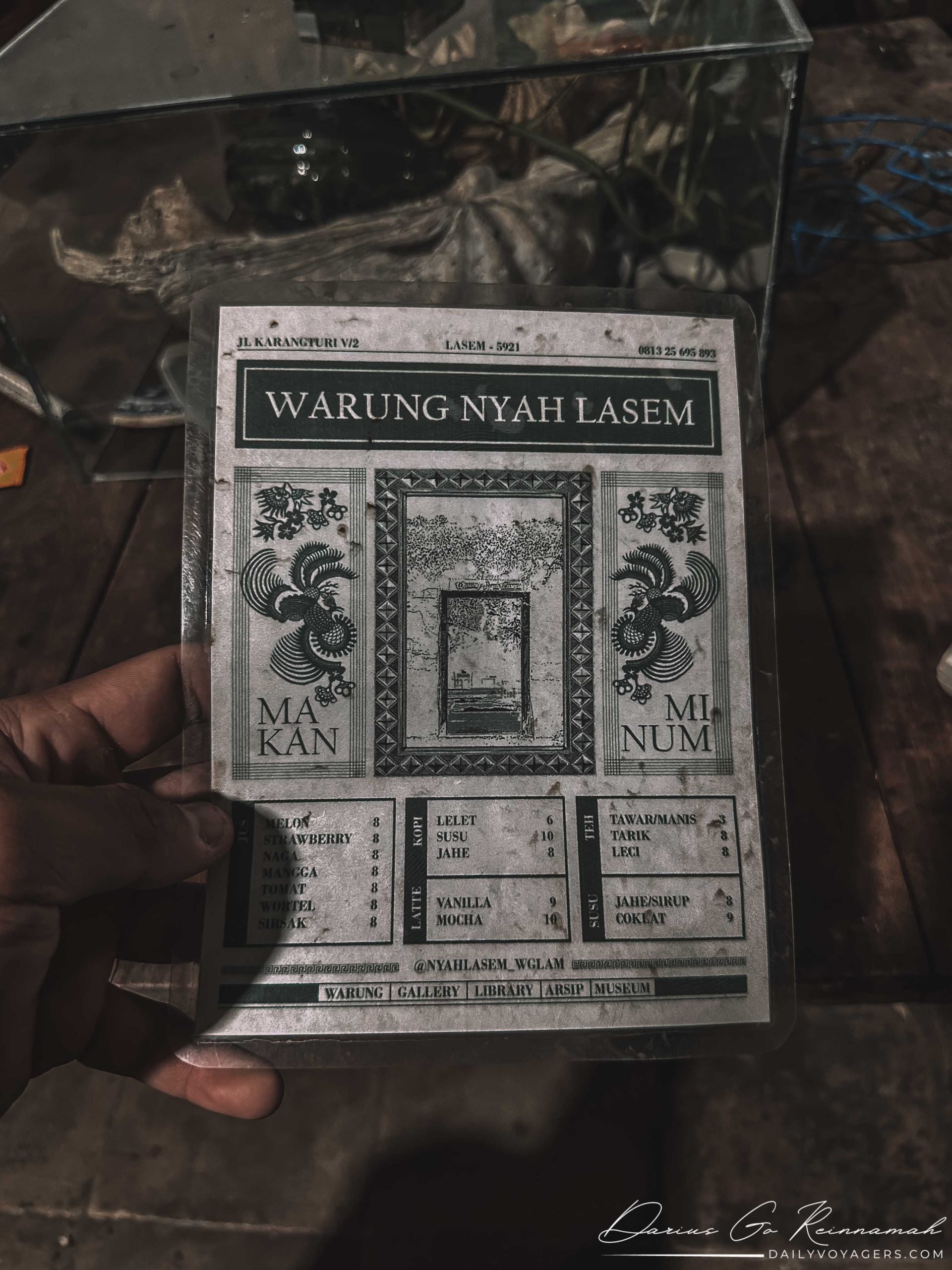

Bukan saya kalau langsung beristirahat sampai pagi. Rasanya terlalu sayang melewatkan malam di kota yang kaya akan sejarah batiknya. Begitu malam tiba, saya dan Helena memutuskan untuk mencari makan guna memuaskan perut yang sudah meronta-ronta. Setelah bertanya ke Mas Pop, pemandu kami, kami diarahkan ke Restoran Nyah Lasem. Restoran Nyah Lasem merupakan sebuah restoran yang terletak langsung di Museum Nyah Lasem. Jadi tempat ini memang unik. Selain terdapat restoran di Museum Nyah Lasem, tempat ini juga menyediakan sebuah guest house buat kalian yang mau menginap. Di restoran inilah akhirnya kami menghentikan langkah kami.

Juru masak di restoran Nyah Lasem adalah Mas Agi, seorang pria yang pernah bekerja di kapal pesiar selama kurang lebih 9 tahun. Kualitas masakannya tidak perlu diragukan. Saya dan Helena memesan ikan kakap bakar dan juga iga bakar. Teh tarik menjadi pelengkap kami malam itu. Karena terlalu enak, kami berakhir dengan menambah 2 porsi ikan bakar lagi dan itu sekaligus menjadi hidangan penutup malam itu. Puas menikmatai makanan di restoran Nyah Lasem, kami pun kembali ke penginapan Rumah Merah untuk beristirahat.

Hari Kedua

| Waktu (WIB) | Deskripsi |

|---|---|

| 07:00 - 09:00 | Bangun pagi dan sarapan |

| 09:00 - 09:10 | Perjalanan ke Pasar Desa Sumbergirang |

| 09:10 - 10:00 | Main di Pasar Desa Sumbergirang |

| 10:00 - 10:15 | Perjalanan ke Klenteng Tjoe An Kiong |

| 10:15 - 11:15 | Menjelajah Klenteng Tjoe An Kiong |

| 11:15 - 11:45 | Main di Rumah Opium |

| 11:45 - 12:30 | Main di Wihara Karuna Dharma |

| 12:40 - 13:20 | Makan siang di Warung Srikandi |

| 13:20 - 13:30 | Perjalanan ke Pabrik Tegel LZ |

| 13:30 - 14:45 | Main di Pabrik Tegel LZ |

| 14:45 - 14:50 | Perjalanan ke Pohon Trembesi |

| 14:50 - 16:00 | Main di Pohon Trembesi |

| 16:00 - 16:30 | Kembali ke Nyah Lasem dan packing |

| 16:30 - 17:30 | Perjalanan ke Bukit Gading di Pakis, Sale |

| 17:30 - 20:00 | Sunset di Bukit Gading dan lanjut makan malam |

| 20:00 | Istirahat |

Hari kedua diawali dengan sarapan simple tapi enak yang disiapkan oleh Rumah Merah. Bermodalkan aneka sayur dan tempe, mereka mengubahnya menjadi sayur sop dan tempe goreng yang entah kenapa terasa begitu lezat di lidah. Sedari malam sebenarnya saya sudah membayangkan akan mendapat kejutan dari Lasem di hari kedua ini, tapi saya tidak menyangka kalau itu akan didapatkan langsung dari makanan yang kami santap ketika sarapan. Ketika selesai makan, kami pun segera check out dan menitipkan barang-barang kami di Nyah Lasem. Mas Pop menawarkan untuk menyimpan tas bawaan kami di sana agar tidak ribet dan kami pun mengiyakan tawaran tersebut.

Berkendara kuda besi, dari Nyah Lasem kami melaju ke destinasi pertama yang jaraknya hanya 5 menit yaitu Pasar Desa Sumbergirang. Sebenarnya tidak ada yang spesial-spesial banget dari pasar ini. Sama saja seperti pasar di desa pada umumnya. Namunmemang saya selalu ingin bisa mampir ke pasar tradisional dari suatu daerah, karena konon kabarnya bila kalian ingin melihat wajah asli dari orang-orang di suatu tempat maka mampirlah ke pasarnya dan kalian akan menemukan itu.

Benar saja, begitu tiba saya dan Helena langsung disambut keramahan orang-orang yang berdagang di sana. Mungkin karena jarang melihat orang hitam, keriting, dan bertato, saya pun langsung disambut dengan teriakan, “Ayo, Mister. Silakan mampir.” Tak jarang beberapa orang mengira saya berasal dari luar Indonesia. Kamera dengan lensa besar yang ada di genggaman Helena pun turut menjadi perhatian para pedagang. Tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, mereka seolah sudah tahu dan menawarkan diri untuk difoto. Bahkan ada momen lucu di mana salah seorang pedagang meminta Helena untuk mengambilkan gambar antara dirinya dan saya menggunakan kamera milik Helena.

Saya mencicipi beberapa jajanan pasar selama di Pasar Desa SUmbergirang seperti limun, kue ketan, dan juga jamu. Suasananya benar-benar nyaman dana saya diterima dengan baik di pasar itu. Terletak persis di sebelah pasar, terdapat sebuah rumah dengan arsitektur jaman dahulu yang masih berdiri di tengah modernisasi kota. Ternyata Mas Pop membawa kami ke salah satu produsen tempe di Lasem. Di area belakang rumah bertembok hijau yang juga menjadi tempat tinggal pemiliknya itulah proses pembuatan tempe dilakukan. Ketika kami datang, seorang wanita paruh baya terlihat sedang memasukkan kacang kedelai yang sudah kering ke dalam daun jati untuk kemudian dibungkus dan didistribusikan. Ya, di Lasem ini tempe dibungkus dengan menggunakan daun jati, bukan dengan daun pisang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal karena ragi akan didaptkan langsung dari daun jati ketika kacang kedelai dibungkus.

Kami juga mampir ke area tungku di mana kacang kedelai itu dimasak. Tungkunya cukup besar dan bahan bakarnya masih menggunakan kayu. Kami beruntung karena rupanya kacang-kacang tersebut sudah masak. salah seorang penghuni rumah itu lantas mengambilkan langsung kacang kedelai yang sudah matang dan masih panas itu untuk kami coba. teksturnya lembut dan rasanya enak. Itu belum jadi tempe lho. Kalau sudah jadi tempe (seperti yang saya santap ketika sarapan), pasti jauh lebih enak lagi.

Tek terlalu lama kami menghabiskan waktu di Omah Tempe tersebut. Selanjutnya kami langsung bergegas ke klenteng. Namun dalam perjalanan, Mas Pop menghentikan laju kendaraannya sejenak di depan sebuah rumah besar peninggalan orang Tionghoa yang sudah tidak berpenghuni dan sedang dijual. Di depan rumah orang Tionghoa itulah Mas Pop menceritakan sedikit tentang arsitektur rumah orang Tionghoa jaman dulu yang umumnya memiliki komposisi gerbang besar, rumah depan, rumah samping, dan barulah di bagian belakangnya adalah rumah utama.

Atap rumah orang Tionghoa jaman dahulu di Lasem umumnya bergaya ekor walet yang melambangkan kesejahteraan atau bergaya tapal kuda. Di bagian tulang-tulang penyangga atap, pada bagian tembok ujung, biasanya akan terdapat motif atau lukisan yang memiliki arti. Di bagian pintu gerbang biasanya akan terdapat tulisan Xou Xan dan Fu Hai. Xou Xan artinya panjang umur setinggi gunung dan Fu Hai memiliki arti rezeki sedalam lautan. Karena pintu rumahnya terkunci dan kami tidak bisa masuk, kami hanya singgah sebentar di depannya. Dari sana kami langsung menuju ke klenteng tertua yang ada di pulau jawa dan sekaligus paling indah yang pernah saya lihat, Klenteng Tjoe An Kiong.

Banyak rumah-rumah etnis Tionghoa di Lasem, maka tidak mungkin rasanya bila tidak ada klenteng sebagai tempat untuk mereka beribadah. Klenteng Tjoe An Kiong merupakan salah satu diantaranya. Diperkirakan sudah ada sejak tahun 1300-an, klenteng yang didominasi warna merah ini masih berdiri gagah hingga sekarang. Begitu masuk ke dalam klenteng, saya langsung dibuat terpukau. Entah apa yang dipikirkan orang yang membangun klenteng ini. Sangat detail. Keseimbangan antara bagian kiri dan kanan bangunan, setiap ukiran di bagian gedung, setiap ruangan, simbol-simbol yang menempel di dinding gedung, sepertinya semua sudah diperhitungkan dengan baik. Tidak ada satupun yang luput dari pemantauan. Tidak ada bagian gedung yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gambar atau ornamen yang tidak memiliki cerita.

Dalam perjalananannya, seperti yang tertulis pada prasasti yang menempel di dinding klenteng, tempat ini sudah mengalami 2x perbaikan yang masif. Perbaikan pertama dilakukan pada tahun 1838 dan yang kedua pada tahun 1900. Dewi utama yang disembah di klenteng ini adalah Dewi Mak Co atau nama lainnya adalah Thian Siang Sing Bo. Terletak di pesisir utara, dewi laut ini dipercaya sebagai penolong para pelaut dan pelindung bagi orang Tionghoa perantauan. Selain dewi utama, terdapat 2 dewa lainnya yang dipuja di klenteng ini, yaitu Hok Tik Tjing Sin alias dewa bumi dan kemakmuran dan Gia Liam Ya atau yang dikenal sebagai dewa pelindung kota.

Ingin sekali rasanya berlama-lama di klenteng dan diceritakan setiap bagian gedungnya sampai tuntas, tapi itu rasanya tidak mungkin karena waktu kami di Lasem sangat terbatas. Selesai mengunjungi klenteng, kami bergerak ke bangunan yang berada tepat di sebelahnya yaitu Lawang Ombo. Dalam bahasa Jawa, Lawang Ombo memiliki arti pintu besar. Ya, rumah ini memang pernah menjadi pintu besar bagi peredaran opium di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Di sinilah proses ditribusi dilakukan. Rumah opium inilah alasan utama saya ingin datang ke Lasem. Bukan karena batiknya, bukan pula karena rumah-rumah cina-nya yang besar, tapi karena candunya.

Pembangunan Lawang Ombo yang terletak persis di depan Sungai Lasem rasanya sudah diperhitungkan matang-matang. Di dalam rumah opium ini terdapat sebuah lantai berlubang sedalam 3 meter dan dari dasarnya memanjang kurang lebih 100 meter dan bermuara di Sungai Lasem. “Jadi melalui lubang inilah opium yang sudah dipaketkan itu diselundupkan. Nanti bandar akan melempar paket opium dari lubang ini dan paket akan menggelinding langsung ke Sungai Lasem untuk ditangkap oleh para nelayan yang sudah menunggu di atas perahunya,” begitulah cerita dari Mas Pop yang mencoba menggambarkan situasi jaman dulu bagaimana candu yang merupakan barang ilegal ini diselundupkan.

Di bagian samping Lawang Ombo, di atas sepetak tanah yang luas, terdapat makam besar dengan aksara Cina yang mungkin adalah pemilik pertama rumah opium ini. Opium atau candu di Pulau jawa diperkirakan sudah ada ada sejak tahun 1700-an dan masih ditemukan bahkan ketika Indonesia sudah merdeka. Pikiran saya melayang liar membayangkan tempat ini mungkin seperti rumahnya Pablo Escobar, pemimpin kertel Medellin yang terkenal karena mendistribusikan kokain ke seluruh dunia, hanya saja kali ini dengan versi yang berbeda. Dikelilingi oleh kebun, rumah opium ini kini menjadi rumah bagi para nyamuk. Saya tidak kuat berlama-lama berkeliling gedung tua ini. Rasa penasaran dikalahkan oleh rasa sakitnya diserang gerombolan nyamuk. Dari Rumah Opium kami memacu motor ke bangunan di area belakang Klenteng Tjoe An Kiong yang kini menjadi Wihara Karunia Dharma.

Wihara Karunia Dharma sebenarnya adalah sebuah rumah yang ‘dihibahkan’ menjadi sebuah wihara. Bergaya semi eropa, dengan 3 pintu masuk di bagian depan dan 2 pilar di bagian dalam, Wihara ini hanya dijaga oleh seseorang yang juga tinggal di bagian depan. Diiringi oleh gonggongan anjing yang menetap di sekitar wihara ini, kami masuk ke dalamnya. Rumahnya besar dan juga bertingkat. Saya sendiri tidak tahu kapan rumah ini dijadikan tempat untuk beribadah bagi umat Buddha. Yang saya rasakan hanya keheningan. Di dalamnya terdapat foto-foto keluarga dari pemilik rumah ini. Bagian atas rumah benar-benar kosong melompong. Sepertinya bagian atas rumah ini dulunya digunakan sebagai gudang penyimpanan barang.

Satu-satunya hal yang menarik perhatian saya adalah 2 pilar di bagian dalam. Umumnya ruah bergaya eropa akan meletakkan pilar di bagian depan rumah, baru kemudian pintu masuk. Nah, WIhara ini agak lain. Letak pilarnya baru dapat terlihat setelah memasuki pintu masuk. Kalau sudah seperti ini, bagaimana dulu orang mau melihat kegagahan rumah ini ya? Mungkin inilah tempat yang paling sebentar kami kunjungi. Beralih dari Wihara Karunia Dharma, kami langsung menuju Warung Srikandi. Tak terasa rupanya waktu sudah mau menunjukkan pukul 13:00 WIB dan perut ini sudah harus dikenyangkan.

Warung Srikandi ini terletak di Jalan Karangturi dan cukup sederhana. Di tempat ini saya langsung memesan asem-asem iga sapi dan dikombinasikan dengan segarnya es limun kawista. Buat kalian yang belum pernah merasakan segarnya buah kawista, kalian harus mencobanya. Seperti namanya, minuman ini berasal dari buah kawista yang merupakan buah khas Rembang. Bisa dibilang minuman kawista ini merupakan coca-cola-nya Jawa. Rasanya menyegarkan. Iga sapinya sendiri tidak perlu ditanya. Dagingnya lembut dan kaldu kuahnya terasa sekali. Selain enak, asalan saya suka dengan makanan di Lasem adalah harganya yang masih tergolong murah untuk kantong saya.

Puas makan, dengan masih dipandu oleh Mas Pop, saya dan Helena bergegas ke destinasi berikutnya yaitu Rumah Tegel LZ. Bicara soal tegel, siapa di sini yang rumahnya yang masih beralaskan tegel? Kalau masih ada, kalian beruntung sekali. Kelebihan tegel sebagai lantai rumah adalah adem meskipun kondisi cuaca sedang panas. Di Rumah Tegel LZ inilah saya melihat sisa-sisa kejayaan rumah sekaligus pabrik Tegel milik Kapitan Cina, Lie Thiam Kwie, yang dibangun tahun 1910. Dari sekian banyak lokasi yang saya kunjungi, Rumah Tegel LZ ini adalah lokasi dengan luas tanah yang terbesar. Mungkin luasnya 3/4 lapangan bola. Diberi nama LZ karena dulunya mesin-mesin yang digunakan untuk membuat tegel di tempat ini didatangkan langsung dari Leipzig, Jerman.

Sekarang ini sudah jarang orang yang memesan tegel di Lasem dan mesin-mesin itu sekarang telah mati termakan usia. Yang masih berdiri gagah hanyalah rumah peninggalan Lie Thiam Kwie. Pabriknya sudah tinggal cerita. Yang tersisa hanya beberapa motif tegel yang pernah dihasilkan oleh pabrik ini dan ruang-ruang tempat bahan baku pembuatan tegel diletakkan.

Meskipun kondisi pabriknya sudah tidak terlalu terawat, saya merasa senang bisa mampir ke Rumah Tegel ini. DI tempat ini, saya dan Helena seolah diajak berimajinasi tentang kejayaan pabrik tersebut jaman dulu. Sembari melangkah menyusuri setiap sudut area rumah dan pabrik, sekaligus didongengkan kisah masa lalu tentang Rumah Tegel ini oleh Mas Pop, saya membayangkan betapa ramai dan berajayanya dulu tempat ini. Karyawannya pasti banyak sekali dan taman di belakang rumah pasti begitu segar dan terawat. Anak-anak Kapitan CIna dulu pasti sangatlah sejahtera dan hidup tak berkekurangan.

Beranjak dari nostalgia jaman dulu yang hadir dalam bentuk imajinasi, saya dan Helena kemudian meninggalkan Rumah Tegel LZ dan menuju ke destinasi berikutnya di daerah Jatirogo, Karangturi. Ada apa di sini? Sebenarnya ketertarikan saya pada destinasi ini terletak pada Pohon Trembesi “raksasa” yang berdiri gagah di suatu pekarangan. Bentuknya yang luar biasa besar dan berdiri sendiri membawa ingatan saya kepada pohon monster dalam film Harry Potter yang berusaha menyerang Harry dan Ron yang berada di dalam mobil. Begitu sampai, saya bergegas mengabadikan gambar pohon ini dan juga berfoto bersama Helena di depannya.

Ternyata ada hal menarik lainnya yang saya tidak tahu dari Pohon Termbesi raksasa ini. Tepat menghadap ke Pohon Trembesi raksasa ini, berjarak kurang lebih hanya 15 meter, terdapat sebuah rumah yang menjadi pusat kerajinan batik tulis yang merupakan salah satu daya tarik utama dari Lasem. Merek batik tulis yang ternama ini adalah Pusaka Beruang yang sempat vakum pada tahun 1990 dan kembali hidup pada tahun 2005 dan masih bernafas hingga sekarang. Puas menghirup udara di sekitar Pohon Trembesi dan menyaksikan kegagahannya, saya dan Helena pun masuk ke rumah itu.

Ketika masuk, kami langsung disambut oleh ibu-ibu yang sedang asyik membatik. Mereka inilah sosok dibalik terciptanya kain-kain putih polos yang kemudian diubah menjadi cantik dan bermotif menggunakan tinta panas yang diletakkan di dalam canting. Ibu-ibu ini duduk berkelompok dan terpisah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada kelompok yang bertugas membuat garis di atas kain, ada kelompok yang bertugas mewarnai ruang kosong di dalam garis-garis yang sudah dibuat membentuk pola, dan ada kelompok yang bertugas menyempurnakannya. Satu-satunya lelaki yang terlihat di dalam rumah ini ialah yang bertugas terhadap quality control. Setiap batik yang sudah selesai ditulis akan diberikan kepada laki-laki ini dan apabila masih ada kekurangan, ia akan memanggil kembali pembatik yang akan bertugas untuk menyempurnakan apa yang masih kurang.

Buat kalian yang suka fotografi, kalian bisa lho meminta salah satu pembatik untuk “pura-pura” membatik di bawah Pohon Trembesi untuk kalian abadikan momen dan fotonya. Tentunya ini tidak gratis lho ya. Ada biaya yang harus kalian keluarkan. Helena memilih pembatik paling tua di sana untuk berfoto di bawah Pohon Trembesi. Namanya Mbah Sripah yang usianya 90 tahun. Tanpa ragu dan canggung, seolah sudah sering diminta untuk menjadi objek foto di bawah Pohon Trembesi, Mbah Sripah melangkah keluar rumah batik dan bergaya dengan sangat natural seperti dia benar-benar sedang membatik. Mbah Sripah orangnya sangat menyenangkan dan koperatif.

Bertepatan dengan selesainya Helena mengabadikan momen Mbah Sripah di bawah Pohon Trembesi, berakhir pula waktu membatik ibu-ibu di dalam rumah. Perlahan mereka keluar dari rumah dan mengarahkan langkah mereka ke sepeda-sepeda yang terparkir di sebelah rumah. Sebelum matahari terbenam, mereka mengayuh sepeda yang mereka bawa ke rumah masing-masing. Mbah Sripah sedikit berbeda. Karena sudah tua dan tak mampu lagi mengayuh sepeda, ia dijemput oleh anggota keluarganya menggunakan sepeda motor. Aktivitas saya di tempat ini pun berakhir pula dan kami kembali ke Nyah Lasem.

Setibanya di Nyah Lasem, saya dan Helena langsung ditawari menginap di Nyah Lasem oleh Mas Pop. “Lho, Nyah Lasem ini ada tempat menginapnya? Saya kira hanya museum dan restoran saja,” Ucap saya. Setelah mengetahui harganya hanya Rp 100.000 per malam untuk kami berdua, dengan kamar yang cukup besar dan cukup nyaman untuk kami yang benar-benar hanya menggunakan penginapan untuk tidur, saya pun mengiyakan tawaran tersebut. Letak penginapannya di bangunan yang berbeda dari Museum Nyah Lasem, tapi masih dalam satu kawasan.

Kami langsung meletakkan carrier yang kami bawa di kamar dan packing kembali beberapa baju dan celana ke dalam carrier yang lebih kecil. Dalam waktu 30 menit kami harus sudah siap dan bertolak ke tempat selanjutnya. Kali ini kami berangkat ke tujuan yang agak jauh, keluar dari Lasem tapi masih berada di kawasan Kabupaten Rembang. Namanya adalah Bukit Gading di Desa Pakis, Kecamatan Sale. Seperti namanya, tempat ini berada di atas bukit dan salah satu tempat yang asyik untuk melihat Lasem dari kejauhan sembari menyapa matahari yang akan turun sebelum akhirnya terlelap.

Lama perjalanan menuju Bukit Gading kurang lebih 1 jam. Karena letaknya yang jauh dan aga k ke atas, di tengah perjalanan kami mampir sebentar untuk membeli sate kambing. Menyantap daging kambing di ketinggian sama sekali bukan ide yang buruk. Perjalanan menuju Bukit Gading sangat menyenangkan. Pemandangan dihiasi dengan persawahan warga nan hijau di kiri dan kanan jalan. Mendekati lokasi yang kami tuju, jalanan berubah menanjak curam. Untuk yang mau menuju ke Bukit Gading, pastikan motornya dalam kondisi prima dan tidak batuk-batuk ya. Karena selain curam, jalurnya pun pelan-pelan menyempit.

Begitu tiba, matahari perlahan mulai berpamitan. Kami segera memarkirkan kendaraan, meletakkan tas di warung yang menyediakan meja dan kursi untuk bersantai, dan kemudian menuju ke tempat semacam panggung kayu yang sudah dipersiapkan Bukit Gading tepat di depan warung. Panggung ini sepertinya memang sengaja dibuat untuk pengunjung dapat menikmati senja secara puas. Lasem terlihat kecil sekali dari atas sini dengan dikelilingi hijaunya pepohonan. Usai langit menjadi gelap total dan posisi matahari mulai digantikan oleh bulan, kami kembali ke warung untuk ngobrol-ngobrol sambil menyantap sate kambing yang sudah dipesan tadi.

Tak ada yang lebih menyenangkan selain menyantap hidangan dengan ditemani sejuknya udara pegununungan. Pembicaraan di meja makan pun mengalir begitu saja antara saya, Helena, Mas Pop dan seorang temannya. MUlai dari membahas asal, aura, kebiasaan sampai ke kekuatan mindset. semua mengalir begitu saja. Namun karena waktu juga yang membatasi kekuatan mata kami malam itu, akhirnya saya dan Helena masuk terlebih dahulu ke dalam tenda yang sudah di bangun. Ya, malam itu kami menginap di tenda. Dengan diiringi irama malam dari dentik hujan yang turun, saya dan Helena pun terlelap terlebih dahulu meninggalkan Mas Pop yang masih tersadar di meja makan.